Desde la antigüedad los filósofos habían discutido la naturaleza completa de la diversidad de las cosas existentes en el mundo. Para ello analizaron todo lo visible material, vivo o no, que apareciera ante los ojos de aquel que lo observara. ¿Qué elementos o substancias componían todo aquello?, ¿qué cosas determinarían lo que algo era, lo que verdaderamente era? Dos grandes pensadores griegos se enfrentaron, antes que nadie, para aclarar eso. Uno de ellos decía que todas las cosas mantendrían una unidad substancial, que no habría mutabilidad alguna de esa substancia, que cada cosa permanecería en su propia esencia para siempre. Otro que la variedad y el cambio eran todo lo que existiría. El primero fue Parménides, el segundo Heráclito. ¿Cómo, entonces, habría que entender la realidad del mundo, como una unidad permanente o como una diversidad cambiable? Y, luego, llegaría Aristóteles..., y comprendería que existiría tanto la mutabilidad en las cosas a la vez que su esencia permanente. Y para esto idearía su teoría de que las cosas, todas las cosas, estarían compuestas de materia y de forma, el llamado por él hilemorfismo.

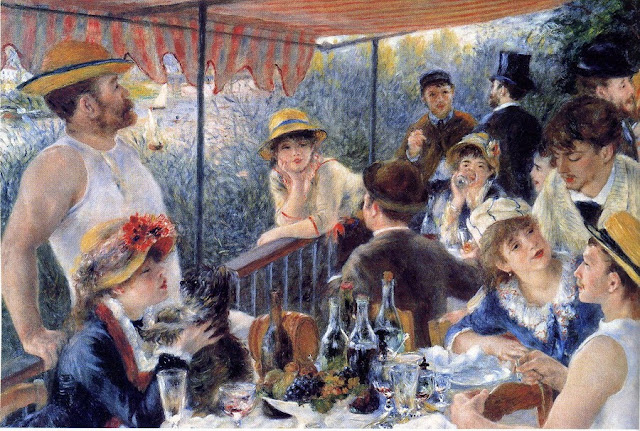

Simplificadamente, esto quiere decir que la materia sería la diversidad, las diferentes substancias con lo que la totalidad de las cosas existentes estarían hechas. Esto puede cambiar. La forma, sin embargo, sería lo que algo es en sí, su estructura básica, lo que se mantiene a pesar de los cambios que lo que sea pudiera sufrir. Y aquí se puede utilizar ahora esta filosofía para comprender algo más la creatividad artística de la imagen. Los pintores desde siempre habrían utilizado su materia, es decir, sus óleos, sus pigmentos, sus lienzos, sus pinceles, su técnica, para crear. Mostraban el mundo cambiando siempre su apariencia cuando representaban con su Arte lo que éste era. Y lo hicieron creando algo material y formal -sus obras- desde la más absoluta inexistencia física anterior. De ese modo compusieron lo que veían y lo que sintieron además, y todo eso con su genial acción artística. Pero luego, cuando la evolución -o la mutabilidad de las cosas del universo del hombre- fuera transformando sus instrumentos creativos -progreso técnico-, aquella esencia formal -la forma- se mantendría constante.

Se podría continuar manejando aquella materia artística..., aunque ahora ésta sería otra materia, también susceptible de criterios creativos (la fotografía, el diseño gráfico, la composición digital, etc...). Porque, sin embargo, la forma, esa plasticidad cerebral e intuitiva del ser humano, seguiría manteniendo la misma idea, la misma conciencia de la majestad de lo creado, de lo que resultará, finalmente, una sensación emocional provocadora, lo que es el Arte. Con ello se sigue y se seguirá componiendo Arte. Pero, posiblemente ahora la exigencia a la emotividad, a la sorpresa, a la fascinación y a la belleza, sean mayores cada vez ya que la simplicidad creativa de los sofisticados medios técnicos debe ser compensada, aún más, con una mejor originalidad y sutileza en la creación artística. Con una, ahora, mayor aún especial capacidad de los creadores para continuar haciéndonos emocionar con sus composiciones artísticas e ideográficas de lo visible.

Se podría continuar manejando aquella materia artística..., aunque ahora ésta sería otra materia, también susceptible de criterios creativos (la fotografía, el diseño gráfico, la composición digital, etc...). Porque, sin embargo, la forma, esa plasticidad cerebral e intuitiva del ser humano, seguiría manteniendo la misma idea, la misma conciencia de la majestad de lo creado, de lo que resultará, finalmente, una sensación emocional provocadora, lo que es el Arte. Con ello se sigue y se seguirá componiendo Arte. Pero, posiblemente ahora la exigencia a la emotividad, a la sorpresa, a la fascinación y a la belleza, sean mayores cada vez ya que la simplicidad creativa de los sofisticados medios técnicos debe ser compensada, aún más, con una mejor originalidad y sutileza en la creación artística. Con una, ahora, mayor aún especial capacidad de los creadores para continuar haciéndonos emocionar con sus composiciones artísticas e ideográficas de lo visible.

(Fotografía Retrato, de la fotógrafa holandesa Desiree Dolron; Óleo del pintor norteamericano Robert Henri Cozad, 1865-1929, Retrato; Fotomontaje del creador norteamericano Josh Sommers, 2009; Pintura del genial Dalí, La tentación de San Antonio, 1946, Museo de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.)