El cristianismo primitivo en su deseo de alejarse del mundo judaico como del pagano utilizaría parte de la mitología griega más metafísica, la mística helénica del siglo VI a.C. Esa fue una mitología diferente a la homérica de siglos atrás tan agresiva y llena de héroes feroces, atropellos, incestos, conquistas o deseos mundanos y voluptuosos. Esta otra mitología helénica, sin embargo, fue más espiritual que épica y surgiría en la Jonia del siglo VI a.C., donde la influencia de oriente fue decisiva para su proliferación en Grecia. Tiempo después los primeros cristianos la aprovecharon para dar una forma filosófica a su nueva religión y poder justificar así la sabiduría, la trascendencia o el mensaje mistérico que su creencia necesitaba. Unos elementos culturales y filosóficos que ya conocían los pueblos de mayor influencia por entonces -el siglo I d.C.-, la civilización greco-latina del mediterráneo o el mundo al que se dirigió más el cristianismo: el imperio de Roma.

Todas las religiones de la historia no han sido más que mitologías, algunas originales -la judaica o la griega- y otras fueron meras copias avanzadas de aquellas en que provienen sus creencias -como la cristiana o la musulmana-. La diferencia de las religiones abrahámicas con respecto al ámbito greco-latino fue la clara separación que Grecia y Roma hicieron del mito, de la religión y de la sociedad, tres cosas diferentes para ellos, algo opuesto en el mundo judeocristiano, que no hizo distingo alguno entre las tres cosas. Los griegos evolucionaron en su cultura y sociedad: después de aquel misticismo del siglo VI a.C. llegarían Sócrates y Aristóteles. Y las siguientes escuelas filosóficas griegas supieron combinar un mensaje salvífico con la realidad mundana más momentánea, como hicieron el epicureísmo y el estoicismo antes del cristianismo. Desarrollaron una diferencia básica entre gobernar la sociedad (aristocracia/religión/democracia) y gobernarse el propio individuo (filosofía/misticismo personal). Cosas que no hicieron el judaísmo ni el cristianismo (ni por supuesto luego el islamismo, y aún sigue así), es decir, que no distinguieron la sociedad del individuo, que todo era para esas religiones bíblicas una misma cosa: una determinada revelación para dirigirse por el mundo y poder luego alcanzar el otro. Pero, a pesar de las similitudes del cristianismo con las grandes religiones monoteístas supo acercarse al misticismo griego y diferenciarse de las otras. Primero supo utilizar la mitología judaica en propio beneficio: el Antiguo Testamento y su mitología genealógica y retórica del mundo. Segundo supo identificarse con la antigua mitología mística griega, la cual le ofrecía unas bases metafísicas muy elaboradas y conocidas, sofisticadas además mistéricamente.

Toda mitología es buena para la psicología, para la filosofía o para el Arte. El error de algunas religiones fue su falta de flexibilidad, su dogmatismo exigente y anacrónico que consiste, precisamente, en no atender a ninguna mitología. Porque la mitología da una respuesta literaria y artística al mundo, cosas que no siempre convienen si lo que aquéllas -las religiones dogmáticas- desean es dirigir el mundo y la vida de los hombres. Y ese fue también el error de la Reforma Protestante. Porque la Reforma protestante no ayudaría tanto a fortalecer el cristianismo como a la sociedad en general. Ayudó más bien a la configuración de los estados y a la democracia, pero se apartaría de la mitología, cosa que el catolicismo no hizo, al contrario, lo reforzaría con la Contrarreforma por ejemplo. Y así fue el Arte y la Literatura que esta religión auspiciara por entonces, algo de lo que el siglo de Oro español fue un ejemplo artístico extraordinario. El fenómeno fundamental de la mitología del cristianismo es la muerte de Jesús, su crucifixión. De no haberse producido ese hecho no habría habido cristianismo. Porque el mensaje de salvación es general en todas las religiones, pero sólo en una de ellas el personaje fundamental de la misma muere a manos de los mismos hombres que pretende salvar. Y por ello los cristianos de los primeros siglos encontraron pronto en un antiguo mito griego, el de Orfeo, la similitud proverbial más convincente para ayudar a comprender ese contradictorio misterio trascendental.

Fue un poeta lírico griego del siglo VI a.C., llamado Íbico, quien compilase los versos que hacían referencia a un poeta-músico de Tracia que había alcanzado la virtud más prodigiosa con su arte. Tal virtuosidad conseguiría Orfeo, que hasta los animales y la naturaleza acabarían por adaptarse a sus deseos. Era la primera vez que un personaje mítico griego utilizaba su capacidad artística más que otra fuerza personal, material o poderosa. Porque antes todos habían utilizado la fuerza, la pasión desbordada, la inteligencia taimada -Ulises- o la heroicidad más poderosa, pero ninguno hasta entonces había utilizado su lado más humano, inspirado, amoroso, gentil, musical, poético o artístico. Y eso fue lo que caracterizó a Orfeo -un personaje griego de dudosa existencia real- durante el IV o III milenio antes del nacimiento de Cristo, pero que sería llevado luego a la poesía griega con los rasgos de una mitología diferente. Tan influyente mitología llegaría a ser que configuró poco después una secta en Grecia, el orfismo, una ideología mística que, arraigada en filosofías pitagóricas, acercaron el mito a la utilidad más trascendente: retornar de la muerte, o superarla con unos rituales órficos de la vida después de la muerte. La leyenda mitológica exacta (que no habla del orfismo sino de Orfeo, que es distinto) en que se basó aquel poeta y la mitología subsiguiente se ignoran por completo, solo nos quedan los relatos que los romanos escribieron de aquel mito.

Y los escritores latinos versionaron la leyenda nuclear de ese mito que nos ha llegado: el deseo de Orfeo de recuperar a su amor -Eurídice- perdido en el infernal Hades. Y para ello utilizaría el héroe místico su arte y convencería a los porteros del infierno y a los dioses del inframundo para que pudiera retornar Eurídice a la vida. Virgilio es el poeta romano más pesimista, por tanto el más mistérico; Ovidio es el poeta más optimista, por tanto el menos misterioso. En Virgilio Orfeo consigue convencer a los dioses y llevarse a Eurídice con la condición de que no la mirase hasta que hubiesen salido del Hades. Como no fue así -acabaría mirándola antes-, ella regresaría al inframundo y Orfeo, transformado luego en un ser menos místico, terminaría sus días abandonado y dedicado a su arte y creatividad. Moriría pronto destruido por las Bacantes, unos personajes dionisíacos que no habrían soportado el cambio -esa transformación de dejar de adorar a Baco para terminar por adorar a Apolo- de Orfeo después de regresar del Hades sin su amor -su Alma no purificada todavía-. En Ovidio, sin embargo, ambos acabarán juntos después de que Orfeo regresase, otra vez, al Hades a por ella.

La leyenda fue interpretada como el deseo irrefrenable en su camino con ella -el alma en vías de purificación- hacia el final del Hades de volverse a mirar el rostro de su amada, de ese alma frágil. Pero, no creo del todo esa interpretación, no creo que Orfeo fuese tan tonto, pues muy poco le faltaba ya para salir. ¿Por qué se volvió él entonces? ¿Lo hizo, tal vez, porque Eurídice le llamó?, no tiene otra explicación. Fue ella, el Alma aún no purificada, la que le llamó porque no deseaba salir de allí... Y esa fue la transformación de Orfeo luego en el mundo. Comprender la necesidad o el miedo de la purificación completa, es decir, la necesidad de un alma de purificarse totalmente y no quedar a medias en su proceso de conseguir la purificación. Siglos después un personaje judío nacido en Galilea -no en Tracia- fue llevado a una situación parecida, según nos cuenta la mitología cristiana. Y que en unos pocos años, unos quince o veinte, después de su muerte en Jerusalén una secta judaica escindida -los cristianos- trataría de hacer con su héroe -Cristo- lo mismo que hizo aquella mitología lírica de Grecia: relatar la epopeya gentil de su vida, muerte y resurrección. La diferencia es que con esta nueva mitología se llegaría a conseguir la religión más importante habida en la historia. Pero, como aquélla -la antigua de los mitos griegos-, ayudaría a remover conciencias, pronosticar deseos o inspirar cosas, aunque estas cosas solo sirvan a veces para admirar una obra de Arte maravillosa. Una obra que nos ayude, del mismo modo que aquel mito, a comprender algo más la tan oscura realidad mistérica o metafísica del hombre.

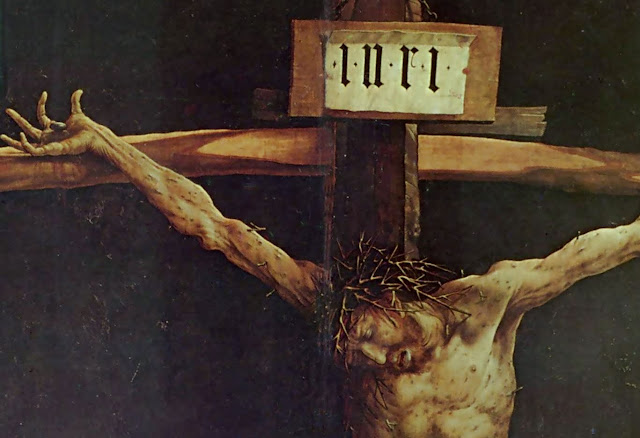

Cuando en el año 1779 el pintor español Goya fuera desestimado -frente al pintor Mariano Salvador Maella- para ser el primer pintor del reino a la muerte del anterior, el pintor neoclásico Anton Raphael Mengs, la Academia de San Fernando lo compensaría nombrándolo miembro. Pero debía el pintor componer un lienzo de ingreso en la Academia. La obra que eligió Goya hacer fue un Cristo crucificado con el que expresara dos cosas: el neoclasicismo equilibrado de sus maestros -algo que no fallaría con la Academia- y, por otra parte, su peculiar expresionismo artístico innovador, un estilo que, premonitoriamente, le llevaría a ser uno de los primeros creadores en manifestar otras cosas a las estrictamente pictóricas. En la historia del Arte los personajes retratados en una Pintura nunca dispusieron en sus rostros de la boca abierta. Bueno, nunca no, hubo uno que sí lo hizo, el renacentista alemán Mathias Grünewald (1470-1528). En el Arte sólo la escultura se permitía elaborar rostros así, con un recurso gestual que, en su dramatismo trágico, permitiera representar rostros desgarrados con la boca abierta si era necesario, algo que en una escultura casi siempre lo es. Pero en la Pintura eso nunca se consideró apropiado, ni estético, ni bello ni armonioso. La realidad es que afeaba la boca de los personajes el pintarla abierta y pocos pintores la pintaron así, era casi un tabú hacerlo. Menos aún un Cristo. Pero Goya, para acercarse al dramatismo de los gestos que proliferaban en las esculturas del Barroco hispano, pintaría en el año 1780 a su crucificado con la boca abierta.

Años después, en 1788, cuando el mundo, tanto para Goya -no había llegado a su mayor suplicio de enfermedad- como para España -el gran rey Carlos III vivía aún y la placidez de su reino, de un mundo inocente, confiado y alegre se expresaban todavía en su Arte- era un lugar donde se podría vivir aún sin grandes sobresaltos, se decidió Goya a crear un boceto en óleo para un tapiz que nunca se llegaría a confeccionar. Entonces en esa obra luminosa y refulgente, llena de alegría y vivacidad -la pradera de San Isidro, un lugar a las afueras de Madrid donde se celebraba la fiesta popular de este santo-, se mostraba el espíritu sosegado de un mundo que no habría conocido la maldad ni la pesadilla más feroz que un pueblo pudiera entonces imaginar. Pero años después, luego de sufrir todas las pesadillas -guerra franco-españolas con Inglaterra y Portugal, la cruel guerra de la Independencia o la protesta liberal de 1820-23 y su terrible represión posterior- tan horribles en su historia contemporánea, España habría perdido la inocencia para siempre. Y Goya crearía una pintura oscura en su casa madrileña durante el año 1823 rememorando aquella pradera amable de antes, con aquella romería festiva de un santo, pero, ahora toda ella muy negra, triste y pavorosa, llena de rostros macilentos o afeados -a cambio de la alegre imagen de antes- y casi todos ellos con la boca abierta...

(Fragmento del óleo Cristo Crucificado, de Goya, 1780. Museo del Prado; Boceto, óleo sobre lienzo, La Pradera de San Isidro, 1788, Goya, Museo del Prado; Óleo La Peregrinación de San Isidro, 1823, Goya, Museo del Prado; Óleo sobre tabla de Goya, Jesús en el huerto, 1819, Escuelas Pías, Madrid; Lienzo del pintor barroco Cesare Gennari, Siglo XVII, Orfeo y su violín, Colección Privada; Óleo Cristo crucificado, 1780, Goya, Museo del Prado; Cuadro del pintor barroco napolitano Luca Giordano, Muerte de Orfeo, 1705, Palacio del Pardo, Madrid; Fragmento del Retablo de Isenheimer, Cristo crucificado, 1516, del pintor renacentista Mathias Grünewald, Museo Unterlinden, Colmar, Francia.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario